金的表生條件下的次生富集

發(fā)布日期:2017-05-26

研究長(zhǎng)江中下游鐵帽型金礦時(shí)��,得出了這樣的看法:在有含金地質(zhì)體(含有硫化物�����,特別是黃鐵礦時(shí))的前提下�����,只要構(gòu)造(相對(duì)文帝���、裂縫發(fā)育)��、氣候和水化學(xué)條件適宜的地區(qū)����,就可能有金的表生遷移�、沉淀和明顯的次生富集。

在觀察江西省瑞昌縣高豐鐵帽型金礦床時(shí)發(fā)現(xiàn):泥盆系上統(tǒng)五通組含礫砂巖(富含黃鐵礦)中的金含量為0.064-0.09g/t���,次生富集后(鐵帽)的金含量為3.79-4.56g/t�,量高達(dá)520-598g/t(開采時(shí)的富礦地段)。安徽省銅陵縣桃園鐵帽型金礦床����,受構(gòu)造控制非常明顯。原巖(含黃鐵礦砂巖��、泥質(zhì)粉砂巖)中含金0.45g/t��,含銀52.16g/t����,次生富集后(鐵帽)含金量可達(dá)5.63g/t�,含銀2350g/t。李瑛在研究新橋���、桃園��、吳家�����、雞冠咀等鐵帽型金礦床時(shí)�,亦指出:次生富集亞帶中的金含量比原生硫化物亞帶中的金含量要高出幾倍至幾十倍。桂東桃花金礦氧化帶和次生富集帶中的金多為顯粒金(0.36-0.74mm)���,而原生礦石中的金則多呈顯微粒金���。

在研究遼寧省柴河金礦床的金粒時(shí),發(fā)現(xiàn)有為數(shù)不少的金粒與褐鐵礦連生���。鏡下觀之:褐鐵礦由水針鐵礦��、水赤鐵礦����、硅質(zhì)及粘土礦物組成�����。在褐鐵礦中見有黃鐵礦�、方鉛礦的殘留體。在蜂窩狀金粒中見有石英��、黃鐵礦的包體���,金粒邊緣與褐鐵礦連生���;水針鐵礦��、水赤鐵礦的裂隙����、孔隙及孔洞中�,見有2-3μm呈乳滴狀的金粒集合體積帶有個(gè)別晶面的自形一半自形金粒。上述現(xiàn)象表明:這些金粒是次生富集帶的產(chǎn)物����,在金粒中即有原生金粒,也有在次生富集帶中增生的次生金粒����。

D.Le.C.Evans在“紅土化作用可能是砂金礦的一種來源”一文中說:美國(guó)和法屬圭亞娜的許多砂金礦都產(chǎn)于準(zhǔn)平原化地區(qū)或者與紅土化相吻合。A.F.威爾遜在研究西澳大利亞塊金的最佳產(chǎn)品部位時(shí)指出:紅土型風(fēng)化殼的鐵質(zhì)礫石層的底部或紅土層的下部為最佳地段����。青海省地礦局第四地質(zhì)隊(duì)田耀亭��,在研究巴顏碦拉山地區(qū)砂金礦成礦條件時(shí)指出:準(zhǔn)平原化和紅土作用���,可導(dǎo)致廣度和深度都較大的風(fēng)化殼的形成��。在這一較為徹底的風(fēng)化過程中�,使金在表生條件下,通過溶解和再沉積而富集起來����。因此,區(qū)內(nèi)砂金礦的分布與準(zhǔn)平原化范圍相吻合����,且與紅土化密切相關(guān)。在“金三角”(陜�、甘、川交界處)����、貴州東部、廣西西部工作時(shí)�����,亦發(fā)現(xiàn)了砂金礦的分布與紅土化的密切關(guān)系����。總之,準(zhǔn)平原化和紅土化作用����,可使金的表生條件下得到進(jìn)一步富集。

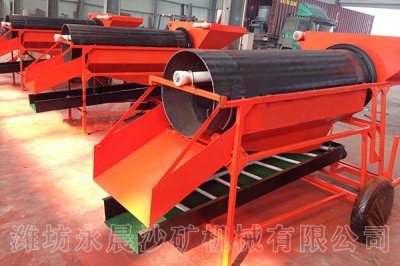

各時(shí)代的含金地質(zhì)體��,經(jīng)風(fēng)化剝蝕后形成碎屑堆積—砂礫巖�、礫巖。中生代的砂礫巖�����。礫巖����,尤其是第三紀(jì)以來的砂礫(巖)、礫(巖)中��,皆可能有砂金富集�����。